こんにちは!今回は、Vaundyの「僕にはどうしてわかるんだろう」の歌詞を解釈します。モノクロに見えた過去が、いかにして現在の自分を作り上げ、未来への光となるのか。その深遠な自己探求の旅を一緒に辿っていきましょう。

今回の謎

-

「僕にはどうしてわかるんだろう」というタイトルは、一体何に対する問いかけなのでしょうか。主人公が「わかりたい」と願い、そして「わかった」ものは何なのでしょうか。

-

歌詞の中でキーワードとなる「モノクロ」という言葉が、「全部モノクロ」と表現される一方で、「色で満ちていたモノクロ」とも歌われます。この一見矛盾した表現には、どのような意味が込められているのでしょうか。

-

物語のクライマックスで示される「僕たちは、翡翠の軌跡を生きている」というフレーズ。これは具体的にどういう意味を持つのでしょうか。なぜ「翡翠」という宝石が選ばれたのでしょうか。

歌詞全体のストーリー要約

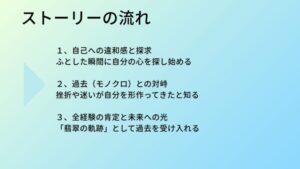

この楽曲は、主人公が日常から少しだけ足を踏み外し、自身の内面を探求し始めるところから幕を開けます。彼は、忘れていたプライドや、音楽によって引き出される涙の理由を探るうち、自分の意識を超えた過去の経験が、現在の自分を形成していることに気づきます。そして、辛く色褪せて見えた「モノクロ」の日々こそが、未来を彩るための重要な過程であったことを理解し、歩んできた道すべてを「翡翠の軌跡」として受け入れ、肯定する物語です。

ハイレゾ音源と空間オーディオ対応!

Amazon Music Unlimitedでこの曲を聴いてみる

Amazon Prime会員なら追加料金なしで1億曲以上のランダム再生を聞けます。BGMにおすすめです!

Amazon Music Primeはこちらから!

以上PRでした💦

登場人物と、それぞれの行動

-

僕:

この物語の主人公。現代を生きる、内省的な人物。ある晩、いつもと違う行動をとったことをきっかけに、「自分とは何か」「自分を形作っているものは何か」という問いに向き合い始める。

-

僕のことつくってる「何か」:

過去の経験、挫折した日々、迷った日々、心に咲いていたプライド、聴き慣れた音楽、悲しみ、言い訳。これらは人格を持つ登場人物ではありませんが、現在の「僕」という存在を、彼の意識の及ばないところで形成してきた、重要な構成要素として描かれます。

歌詞の解釈

はじめに:日常の裂け目から始まる自己探求

Vaundyの楽曲は、その文学的な香りと哲学的な問いで、私たちを日常の奥深くへと誘います。この「僕にはどうしてわかるんだろう」は、その中でも特に、自己の内面へと深く潜っていく、静かで壮大な探求の物語です。

物語は、「今晩は降りる駅を変え」「歩く道を変え」という、ささやかな非日常から始まります。この意図的な日常からの逸脱は、物理的な行動であると同時に、彼が自分自身の内側へと続く未知の道へ足を踏み入れたことを象徴しています。彼が探しているのは「小さなプライドの行方」。かつて確かに心に持っていたはずの自尊心やアイデンティティのかけらは、いつの間にか見失われていたのです。

その探求の旅は、ある音楽がきっかけで核心に触れます。「あの聴きなれたリリックで涙を流し出すまで」、彼は自分の心の本当の動きに「ずっと気づけなかった」。意図せず流れた涙が、彼に内省を促すトリガーとなったのです。

そして彼は、一つの真実にたどり着きます。自分という人間は、「僕以上に、僕以前に、僕よりも 僕のことつくってる」何かによって形成されているのだ、と。自分の今の意識や意思だけが自分なのではない。過去の経験、受けた影響、忘れてしまった感情。それらすべてが、今の自分を形作っているという発見です。

モノクロの日々が「これとない味のエッセイ」になるまで(謎1への答え)

サビで繰り返される「僕にはどうしてわかるんだろう」というフレーズ。これは、単なる疑問ではありません。謎1の答えに繋がりますが、この問いは、過去のバラバラだった経験が、現在の自分の中でいかにして意味を持ち、繋がっているのか。その複雑で美しい因果関係を、なぜ今、この瞬間に理解できるのだろうという、驚きと感動が入り混じった自問自答なのです。

彼は、かつて意味がないと思っていた「迷える日々」が、今振り返れば「これとない味のエッセイ」だったと気づきます。ただの失敗や遠回りではなく、自分だけの物語を豊かにする、かけがえのない一章だったのです。

さらに、「挫折の日々は色づくため 全部モノクロ」という、鮮やかな逆説。挫折の渦中にいる時は、あまりの辛さに感情も色彩も感じられず、世界は「モノクロ」に見える。しかし、それこそが未来の人生が豊かに「色づく」ための準備期間だったのだ、という力強い肯定です。この、過去の出来事の意味を再発見していく作業は、大森元貴さんの「こたえあわせ」で描かれる、日々の出来事を振り返りながらその意味を探す姿とも重なりますね。

嵐の記憶と「色で満ちていたモノクロ」(謎2への答え)

ブリッジでは、過去の記憶が詩的なイメージの奔流となって押し寄せます。「荒天と海神」「蒼炎際立つ」。まるで、夏の激しい嵐や、抗えない運命の力に翻弄されたかのような、壮絶な経験が示唆されます。その結果、彼の心は燃え尽き(焦シアン)、色を失ってしまった(蒼白へ)。

しかし、物語が進むと、その「モノクロ」の解釈は劇的に変わります。

「全てのことが 色で満ちていたモノクロ」

ここで謎2の答えが明らかになります。これは、この楽曲の核心を突くフレーズです。「モノクロ」とは、客観的な事実としての「白黒」の世界ではありませんでした。それは、当時の辛さから、彼が主観的に「色彩を感じられなかった」状態を指していたのです。しかし、時を経て、今の視点からその日々を振り返った時、そこには確かに喜怒哀楽の豊かな「色」が満ちあふれていたことに気づく。

つまり、「モノクロ」は過去の事実そのものではなく、過去を見るフィルターだったのです。そして、そのフィルター越しに見た世界にすら、本当は豊かな色彩が隠されていた。この時間差のある認識の変化こそが、彼の成長であり、この曲が描く救いなのです。

歌詞のここがピカイチ!:「挫折の日々は色づくため 全部モノクロ」という逆説の美学

この曲の中で特に心を打つのが、この逆説的なフレーズです。通常、挫折はネガティブなものとして語られます。しかしVaundyは、その価値を180度転換させてしまいます。未来で人生が豊かに「色づく」ためには、一度全ての色を失う「モノクロ」の期間が必要なのだ、と。これは、絵を描く前に真っ白なキャンバスを用意するのに似ています。一度リセットされ、空っぽになったからこそ、新しい色を鮮やかに乗せることができる。失敗や停滞、無気力な時間にさえ、未来に繋がる重要な意味を与えるこの表現は、Vaundyならではの詩的な優しさと、聴く者の背中を押す応援歌としての力強さに満ちています。

「翡翠の軌跡」という、全肯定の答え(謎3への答え)

物語は、最終的な答えへとたどり着きます。過去のどこかの出発点から、小さな希望の光だけを頼りに、必死に現在地まで歩んできた。その実感とともに、彼は宣言します。

「僕たちは、翡翠の軌跡を生きている」

これが、謎3に対する答えです。なぜ「翡翠」なのでしょうか。翡翠は、東洋では古くから「徳」を高める石とされ、成功や繁栄の象徴です。しかし、それだけではありません。翡翠には「忍耐」「調和」「飛躍」といった石言葉があり、磨けば磨くほどにその美しさと深みを増していく宝石です。

つまり、私たちが歩んできた道(軌跡)は、挫折や迷い、間違いといった、一見すると不格好で無価値に見える石ころのような経験に満ちているかもしれない。しかし、それら全てが合わさって、磨かれることによって、他に二つとない美しく尊い「翡翠」のような価値を持つのだ、という全肯定のメッセージなのです。僕たちが生きてきた道のりそのものが、かけがえのない宝石なのだ、と。

この、内に秘めた感情や経験が時間を経て美しいものに昇華されるというテーマは、back numberの「ブルーアンバー」で描かれる、涙が宝石になる物語とも深く共鳴します。

モチーフ解釈:「モノクロ」の意味の変遷

この歌詞を読み解く上で最も重要なモチーフは「モノクロ」です。この単語は、物語の中でその意味をダイナミックに変化させていきます。

-

第一段階:挫折の象徴

最初は「挫折の日々は全部モノクロ」と歌われ、感情や色彩を失ったネガティブな状態として登場します。

-

第二段階:再解釈の対象

次に「色で満ちていたモノクロ」として、その内側に豊かな色彩が隠されていたことが発見されます。「モノクロ」は客観的な事実から、主観的なフィルターへと変わります。

-

第三段階:未来のための装置

最後のサビで「思い出すためのモノクロ」と結論付けられます。過去がモノクロの記録として残っているのは、未来の自分がそれを思い出し、その本当の意味と色彩を見つけ出すためなのだ、と。

このように、「モノクロ」は単なる色の表現ではなく、主人公の自己理解が深化していく過程そのものを映し出す鏡のような役割を果たしているのです。

他の解釈のパターン

パターン1:クリエイターとしての自己形成を歌った説

この「僕」を、Vaundy自身、あるいは広く一人のクリエイターとして捉える解釈です。その場合、「聴きなれたリリックで涙を流す」のは、過去に自分が作った作品を聴き返し、その時の感情に今の自分が心を動かされる瞬間と読めます。「小さなプライド」は、創作活動における自負心やこだわり。「挫折の日々」や「迷える日々」は、スランプや思うように表現できない創作の苦しみを指します。しかし、それらの苦しい経験があったからこそ、作品に「これとない味」が生まれることに気づく物語です。「翡翠の軌跡」とは、彼がこれまでに生み出してきた作品群であり、試行錯誤を繰り返してきた創作の道のりそのもの。過去のすべての経験が、今の創作の糧となっている、という力強い所信表明としてこの歌を聴くことができます。

パターン2:大切な人との関係性を振り返る物語説

この歌詞を、特定の「君」との出会いから別れ(あるいは関係性の変化)までを振り返る、壮大なラブソングとして解釈することも可能です。この場合、「僕のことつくってる」のは、その大切な人との出会いや共に過ごした時間です。「聴きなれたリリック」は二人で聴いた思い出の曲。「挫折」や「迷い」は、二人の関係におけるすれ違いや困難を指すでしょう。「モノクロ」だと思っていた辛い日々も、今思えば君がいたからこそ「色で満ちていた」と気づくのです。しかし、その相手はもう隣にはいないのかもしれない。「翡翠の軌跡」とは、その人と過ごした、もう戻ることはないけれど、かけがえのない美しい時間のことを指します。この解釈では、自己探求の旅は、失われた愛の意味を再確認し、それを胸に「明くる前」へと進むための、切なくも前向きなプロセスとして響きます。

歌詞の中で肯定的なニュアンスで使われている単語・否定的なニュアンスで使われている単語のリスト

-

肯定的なニュアンスで使われている単語:

咲いていた、わかるんだろう、これとない味、エッセイ、色づく、際立つ、光、手繰って、来たんだ、鼓動、翡翠の軌跡、生きている、走馬灯、胸に残っている、色で満ちていた、明くる前

-

否定的なニュアンスで使われている単語:

気づけなかった、涙を流し出す、言い訳、目をそらして、迷える日々、挫折の日々、モノクロ、荒天、骨相青に溶け、焦シアン蒼白へ、言葉足らず、見失う、悲しみ、目を閉ざして

単語を連ねたストーリーの再描写

「気づけなかった」僕の心を辿る旅。

「挫折の日々」は「モノクロ」だと思っていたが、

今なら「わかるんだろう」。

僕たちは「翡翠の軌跡」を生きている。

全ては「色で満ちていた」のだと。