こんにちは!今回は、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」の歌詞について、じっくりと読み解いていきたいと思います。温かいようで、どこか切ないこの曲に隠されたメッセージを探っていきましょう。

- 今回の謎

- 歌詞全体のストーリー要約

- 登場人物と、それぞれの行動

- 歌詞の解釈

- 歌詞の中で肯定的なニュアンスで使われている単語・否定的なニュアンスで使われている単語のリスト

- 単語を連ねたストーリーの再描写

今回の謎

この楽曲の歌詞を解釈する上で、避けては通れない3つの謎を提示したいと思います。

- タイトルにもなっている「ダーリン」とは、一体誰を指しているのでしょうか?

- この歌詞に登場する「僕」と「私」は、それぞれ誰なのでしょうか?二人の人物なのか、それとも……?

- なぜ歌詞の前半で「誰かの私でありたかった」と願っていた主人公は、曲の最後で「私の私で居てもいいの?」と問いかけるに至ったのでしょうか?

これらの謎を道しるべに、この美しい楽曲の世界に深く潜っていきましょう。

歌詞全体のストーリー要約

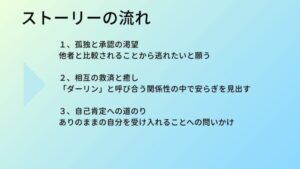

この歌詞が描く物語は、大きく3つのステップで構成されているように感じられます。

初めに、他者と比較されることのない「私だけの愛」を求める孤独と承認の渇望から物語は始まります。次に、その渇望は「ダーリン」という存在との間で、互いに支え合う相互の救済と癒しへと姿を変えます。そして最後に、その関係性の中で、不完全な自分自身を認める自己肯定への道のりへと歩みを進めていくのです。

ハイレゾ音源と空間オーディオ対応!

Amazon Music Unlimitedでこの曲を聴いてみる

Amazon Prime会員なら追加料金なしで1億曲以上のランダム再生を聞けます。BGMにおすすめです!

Amazon Music Primeはこちらから!

以上PRでした💦

登場人物と、それぞれの行動

この物語には、主に二人の登場人物がいると考えられます。

- 私:他者との比較に疲れ、強い孤独感と承認欲求を抱えています。「私だけの愛」や「解けない絆」を渇望し、自己肯定感が揺らいでいます。しかし、同時に相手を包み込み、癒しを与えたいと願う優しさも持っています。

- 僕:「私」の苦しみを深く理解し、その弱さを受け止め、支えようとする存在です。おそらく「私」が「ダーリン」と呼びかける相手でしょう。

- ダーリン:この物語の鍵を握る呼称です。「僕」と「私」が互いを呼び合う、特別な存在。単なる恋人という言葉では収まりきらない、魂のパートナーのような響きを持っています。

歌詞の解釈

それでは、歌詞を追いながら、この物語をじっくりと味わっていきましょう。

はじめに:音の響きが語る、心の揺らぎ

この楽曲を聴いてまず感じるのは、温かく包み込むような優しさと、その奥に潜む切実な痛みです。その絶妙なバランスは、コード進行によって巧みに演出されているように思えます。

例えば、曲の冒頭、主人公の心の叫びが歌われる部分では、どこか落ち着かない、不安定な響きが心の揺れ動きを表しているかのようです。それがサビに至ると、一気に視界が開けるような、解放感のある響きへと変化します。しかし、それはただ明るいだけではなく、どこか物悲しさを帯びている。この音楽的な仕掛けが、「ダーリン」という言葉の持つ温かさと、その言葉を口にせざるを得ないほどの切実な状況を、同時に私たちの心に届けてくれるのです。

Verse 1:「私」が求める、比べられない世界

物語は、「私」の切実な願いから始まります。

負けない何か、”私”だけの特別な愛が欲しい。そうすれば、きっと「僕ら」は他人と自分たちを比べずにいられるのに、と。

この冒頭のフレーズから、主人公「私」が、常に他者との比較の中に身を置き、劣等感や焦燥感に苛まれている姿が浮かび上がります。SNSを開けば、誰もが幸せそうに見える。そんな現代社会の息苦しさの中で、「私」だけの絶対的な価値を与えてくれる何かを、必死に探しているのです。

続くフレーズでは、その孤独感がさらに色濃く描かれます。世界でたった独りぼっちのような寂しい夜、何に抱きつけばこの心の穴は埋まるのか、と。「僕ら」という二人称を使いながらも、その心は根本的な孤独に支配されています。

この部分の、少し不安定で寂しげなメロディと和音の響きは、まさに「私」の心象風景そのもの。寄る辺ない夜の静けさと、心のざわめきが、音となって伝わってくるようです。

Pre-Chorus:自分を好きでいたい、という願い

そして、そんな「私」の心の内が、より直接的な言葉で吐露されます。

他人を「羨ましい」と感じ、そんな自分に「虚しい」気持ちを抱く。

誰かに嫌われたくはない。でも、それ以上に、自分自身を好きでいたい。この二つの感情の板挟みになる苦しみは、多くの人が経験したことのあるものではないでしょうか。他人の目を気にして自分を偽ることの息苦しさと、ありのままでいたいという願いとの間の、痛々しいほどの葛藤がここにあります。

Chorus 1:「僕」からの救いの手(謎1への答え①)

ここで、場面は劇的に転換します。

初めて「Darling」という呼びかけが登場し、視点が「僕」へと切り替わるのです。

「僕」は「私」に向かって、僕の背中に乗ってこのやるせない日々の海を泳いでいこう、と語りかけます。この「海」とは、もちろん比喩。先の見えない、辛く苦しい現実世界のことでしょう。そこはあまりにも深く、一人で泳ぎ切るには過酷すぎる。だから、僕が君を背負って泳いでいくよ、と。なんと力強く、優しい言葉でしょうか。

そして「僕」は、「私」が心の奥で抱えていた叫びを、そのまま引用します。「誰かの私でありたかった」と。これは、「僕」が「私」の苦しみを、表面的ではなく、魂のレベルで深く理解していることを示しています。あなたのその痛み、ちゃんとわかっているよ、という無言のメッセージです。

最後の「ひとりにしないでよね」というフレーズは、まるで「私」の心の声が漏れ出たかのよう。この部分を「僕」が「私」の気持ちを代弁して言っていると捉えるか、「私」自身の言葉と捉えるかで少しニュアンスが変わりますが、いずれにせよ、二人の心が深くシンクロしていることが伝わってきます。

サビの音楽は、この呼びかけの温かさと、背景にある世界の厳しさを同時に表現しています。ただ優しいだけではない、切実さを伴った救いの言葉として、「ダーリン」という響きが胸に迫ります。

Verse 2:育まれる絆と、見せる弱さ

二番に入ると、関係性はさらに深まっていきます。

「私」が求めるものは、「信じれる何か」「解けない絆」。一番の「私だけの愛」という少し一方的な響きから、相互的で、揺るがない関係性へと変化しています。そうすればきっと、互いに呆れたりせず、この関係を続けていけるはずだと。

そして、「大事にしていてもいい?」という、少し遠慮がちな問いかけ。これは、相手を大切にしたいという気持ちと同時に、自分の弱さを見せてもいいか、という許可を求めているようにも聞こえます。強がりが崩れてしまう夜には、布団の中で体を丸めて小さくなっている、という痛々しいほど具体的な描写。そんな弱い自分を、あなたにだけは見せてもいいだろうか、と。

この部分は、back numberの楽曲が描くような、不器用で人間らしい心の機微を彷彿とさせます。例えば、back numberの「オールドファッション」では、好きな人の前でつい格好つけてしまう弱さが歌われていますが、この「ダーリン」の主人公もまた、愛する人の前だからこそ見せられる弱さと、見せてしまうことへの戸惑いを抱えているのです。

Chorus 2:「私」からの包容力(謎1への答え②)

そして、二番のサビ。今度は視点が「私」へと戻り、「僕」へのアンサーソングのようになります。

「Darling」と呼びかけ、私の腕の中で休んでいて、と語りかけるのです。

悲しくて堪らなくなってしまう時もあるけれど、それはあなたが特別弱いからじゃない。「人」は、そもそもとても弱い生き物だから、と。一番のサビで「僕」が「私」を救ったように、今度は「私」が「僕」の弱さを丸ごと包み込もうとします。

これは、互いが互いの「ダーリン」であり、互いが互いの避難場所になっている、という美しい関係性の証明です。一方的に守られるのではなく、守り、守られる。支え、支えられる。そんな対等で、温かい絆がここにはあります。

しかし、やはり最後のフレーズでは「彷徨ってしまうから ひとりにしないでよね」と、自身の弱さも吐露するのです。相手を支えようとする強さと、自分もまた支えを必要とする弱さ。その両方を抱えているのが、人間という存在なのかもしれません。

Bridge:個人の叫びと「ワダカマリ」の正体(謎2への答え)

楽曲はブリッジで、より内面的で、哲学的な領域へと踏み込んでいきます。

音楽も、それまでの流れから少し表情を変え、内面の葛藤や感情の昂りを表現するような、複雑で切迫した響きになります。

限りあるこの世の中のせいで、心は狂っていく。かと思えば、果てしなく続くように思える時間の中で、何もできずに燻ってしまう。有限性と無限性の間で引き裂かれるような、現代人の閉塞感がここに凝縮されています。

そして、最も重要なフレーズが歌われます。

「みんなと同じだからって 僕の私のワダカマリが楽になるわけじゃない」

「みんなも同じだよ」という慰めは、時に救いになりますが、根本的な解決にはなりません。結局、自分の心の中にあるしこり(ワダカマリ)は、自分自身で向き合うしかない。この普遍的な孤独の真理を、この曲は鋭く突きつけます。

ここで注目すべきは、「僕の私の」と、二つの一人称が並べられていることです。これは、この「ワダカマリ」が、「僕」と「私」という二人の人物に共通する感情であることを示していると解釈できます。しかし、もっと踏み込んで、「僕」と「私」は、一人の人間の中に存在する、異なる側面を表しているのではないか、という可能性も浮かび上がってきます。社会と対峙しようとする強い自分(僕)と、それに疲れ、傷ついている弱い自分(私)。その両方が、一人の人間の中で葛藤している。この「ワダカマリ」は、そんな分裂した自己を抱える、全ての人の叫びなのかもしれません。

Chorus 3:たどり着いた、自己肯定への問い(謎3への答え)

長い葛藤の末、物語はクライマックスを迎えます。

「Darling 本当の音を聴いて」

この「本当の音」とは、心の奥底からの、偽りのない本心のことでしょう。もう建前や強がりは要らない。私の、ありのままの心の声を聴いてほしい、という祈りです。

「やるせない日々の膿は出切らないけど」という一節が、非常にリアルで胸を打ちます。この曲は、全ての問題が魔法のように解決するハッピーエンドを歌ってはいません。生きていく限り、辛いことや、心の傷(膿)が完全になくなることはない。それを認めた上で、それでも、と続くのです。

「ねぇ 私の私で居てもいいの?」

これこそ、この楽曲がたどり着いた、最も重要で、最も美しい問いかけです。

「誰かの私」―例えば、社会が求める理想の姿や、誰かにとって都合のいい存在―になることを目指していた主人公が、ついに「ありのままの私」でいることの許可を求めているのです。

そして、その問いかけは、自己完結的な独白ではなく、信頼する「ダーリン」に向けられています。あなたの前でなら、私は「私の私」でいられるだろうか、と。

最後の「あの子にはなれないし なる必要も無いから」という言葉は、その問いに対する、自分自身への答えでもあります。他人との比較からの、完全なる解放宣言です。もう、誰かになろうとしなくていい。私は、私のままでいいのだ、と。この結論に至るまでの長い心の旅路を思うと、涙がこみ上げてきます。

この自己肯定への道のりは、同じくMrs. GREEN APPLEの「breakfast」で歌われる、不完全な自分を愛し、温かい朝食から一日を始めるというテーマとも深く共鳴します。

Outro:祈りのように繰り返される「ダーリン」

曲の終わりは、「ダーリン」という呼びかけが、まるでエコーのように、何度も何度も繰り返されます。これは、二人の間で確かめ合う愛の言葉であり、互いが互いにとっての救いであることを再確認する儀式のようです。あるいは、この温かい関係性が永遠に続きますように、という切実な祈りにも聞こえます。

歌詞のここがピカイチ!:「誰かの私」から「私の私」へのグラデーション

この歌詞の最も素晴らしい点は、多くの応援歌がストレートに「君はそのままで素晴らしい」と歌うのに対し、「ダーリン」は、人が自己肯定にたどり着くまでの、痛々しく、複雑な心の葛藤とプロセスを、非常に丁寧に描いているところです。「誰かの私でありたかった」という、強い他者への依存心や承認欲求を隠さずに描き、そこから信頼できる他者(ダーリン)との関係性を通じて、少しずつ「私の私で居てもいいのかもしれない」という場所へ向かっていく。この心のグラデーションの描写こそ、この曲が持つ比類なき魅力であり、多くの人の心に深く響く理由なのでしょう。

モチーフ解釈:「ダーリン」という名の聖域

この楽曲において、「ダーリン」という言葉は、単なる恋人への甘い呼びかけ以上の意味を持っています。

それは、自分という存在を、無条件に肯定してくれる聖域そのものを象徴しているのではないでしょうか。

比較や競争に満ちた社会(やるせない日々の海)からの一時的な避難場所であり、自分の弱さも醜さ(膿)も全てさらけ出せる唯一の存在。それは、具体的な一人の人間かもしれませんし、あるいは自分自身の中にある「こうありたい」と願う理想の姿(もう一人の自分)かもしれません。

「僕」と「私」が互いに「ダーリン」と呼び合うことで、彼らは相互に聖域となり、互いの存在を肯定し合います。この言葉を交わすたびに、二人の間の絆は強まり、一人では乗り越えられない現実と向き合う力を得ていくのです。「ダーリン」とは、この物語における、救いと自己肯定の象徴なのです。

他の解釈のパターン

解釈1:「僕」と「私」は同一人物であるという解釈

この歌詞全体を、一人の人間の中にある、二つの心の声の対話として読み解くことも可能です。社会的な役割を演じようとする、あるいは理想を追い求める強い自分を「僕」、現実に傷つき、自信をなくしている弱い自分を「私」と捉えるのです。

この解釈に立つと、「ダーリン」という呼びかけは、自分自身に向けられた言葉、つまり「セルフラブ(自己愛)」の実践と読むことができます。強い自分が弱い自分を「僕の背中に乗って」と励まし、弱い自分が疲れた強い自分を「私の腕の中で」と癒す。これは、自分の中で対話し、互いを労わりながら、困難を乗り越えようとする姿を描いているのかもしれません。

ブリッジ部分の「僕の私のワダカマリ」という表現は、この解釈を強く後押しします。一人の心の中にある、矛盾した感情や葛藤そのものを歌っているとすれば、非常にしっくりきます。最終的に「私の私で居てもいいの?」と問いかけるのは、様々な側面を持つ自分自身を、丸ごと受け入れてもいいだろうか、という自己受容への最終確認。この歌は、他者との関係性ではなく、徹底的に自己との対話を描いた、孤独で美しい魂のモノローグなのかもしれません。

解釈2:今は亡き人(ダーリン)への手紙という解釈

もう一つ、これは少し悲しい解釈になりますが、「ダーリン」が既にこの世にいない、大切な人への呼びかけである、と考えることもできます。

この視点に立つと、歌詞全体が、残された者が故人を偲び、語りかける手紙のように響きます。

「僕の背中に乗って」「私の腕の中で」というフレーズは、物理的な触れ合いではなく、思い出の中にある相手の温もりや存在感を頼りにして、必死に今を生きている姿と解釈できます。「ひとりにしないでよね」という言葉は、喪失による埋めがたい孤独感を、より一層切実に響かせます。

Mrs. GREEN APPLEの楽曲には、喪失と再生、時を超える想いをテーマにしたものが少なくありません。例えば、楽曲「クスシキ」も、失われた存在との見えない絆を描いた、切なくも美しい歌です。この「ダーリン」も、そうした系譜に連なる楽曲として捉えることができるかもしれません。

最後の「私の私で居てもいいの?」という問いは、天国の「ダーリン」に見守られていることを感じながら、「あなたがいなくても、私は私らしく生きていっていいかな?」と問いかけ、未来へ向かって一歩踏み出そうとする、悲しくも力強い決意表明となるのです。

歌詞の中で肯定的なニュアンスで使われている単語・否定的なニュアンスで使われている単語のリスト

肯定的な単語

- 愛

- 絆

- 大事

- 好き

- 泳いで

- 休んで

- 聴いて

- いい

- 必要も無い

- ダーリン

否定的な単語

- 負けない

- 比べない

- 独り

- 寂しい

- 羨ましい

- 虚しい

- 嫌われたくも

- やるせない

- 深い

- 勘違い

- 呆れない

- 崩れる

- 小さい

- 振り返って

- 悲しくて

- 弱い

- 彷徨って

- 狂ってる

- 燻ってる

- ワダカマリ

- 膿

- なれない

単語を連ねたストーリーの再描写

独りで寂しい「私」は、比べないでいられる愛と絆を渇望する。

やるせない日々の中、ダーリンの背中で泳ぎ、腕の中で休む。

ワダカマリと膿を抱えたまま、最後には「私の私」でいることを肯定する。