こんにちは!今回は、米津玄師さんの「さよーならまたいつか!」の歌詞を解釈します。主人公「わたし」の力強い覚醒と、切ない別れの言葉の裏にある真意を探ります。

今回の謎

この鮮烈な楽曲を紐解くにあたり、いくつかの問いが心に浮かびます。

-

タイトルにもなっている「さよーならまたいつか!」という言葉は、希望の再会を願う言葉なのか、それとも決別の言葉なのでしょうか?

-

「さよーならまたいつか!」と告げる主人公「わたし」は、なぜ燕ではなく「蓋し虎へ」と変貌する必要があったのでしょうか?

-

歌詞に登場する「あなた」とは一体誰なのか?そして、なぜ100年後に会いたいと願うのでしょうか?

これらの謎が、物語の核心へと私たちを導いてくれるはずです。

歌詞全体のストーリー要約

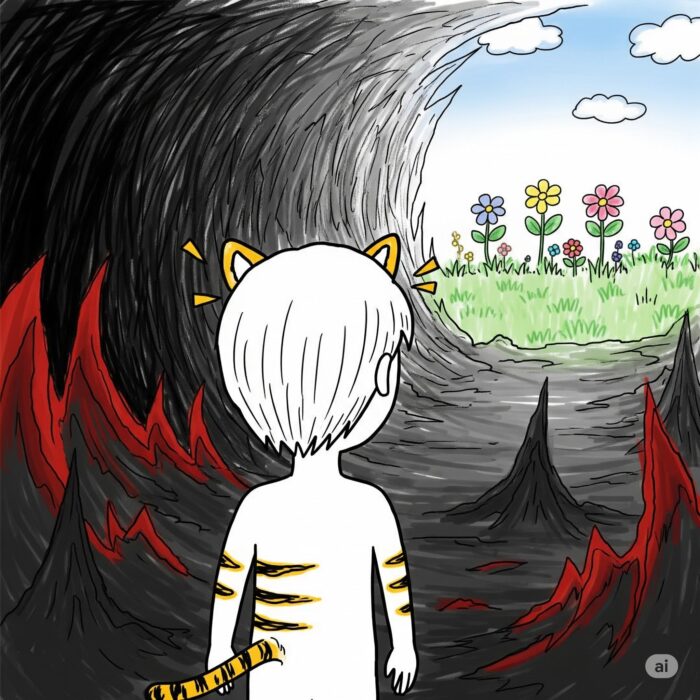

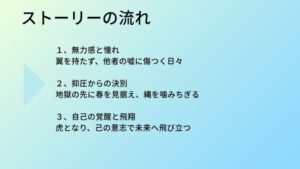

この楽曲は、一人の人間の壮絶なまでの自己変革の物語です。その流れを3つのステップにまとめてみました。

最初は無力で、他者に翻弄されるだけだった「わたし」が、ある決意をきっかけに自らを縛るものと決別し、本来の自分に覚醒して力強く未来へ飛び立っていく。そんな力強いストーリーが浮かび上がってきます。

ハイレゾ音源と空間オーディオ対応!

Amazon Music Unlimitedでこの曲を聴いてみる

Amazon Prime会員なら追加料金なしで1億曲以上のランダム再生を聞けます。BGMにおすすめです!

Amazon Music Primeはこちらから!

以上PRでした💦

登場人物と、それぞれの行動

-

わたし: 物語の主人公。かつては翼がないことに悲しみ、他者の言葉や嘘に傷つけられていた。しかし、人が言う「地獄」の先にこそ希望(春)を見出し、自らを縛る縄を噛みちぎって「虎」へと変貌する。自らの意志で未来を切り拓くことを決意した、強く孤高な存在。

-

あなた: 「わたし」が「100年先に会いたい」と願う大切な存在。それは過去に愛した人かもしれないし、未来の自分、あるいはまだ見ぬ理想の相手かもしれません。この物語における、時を超えた希望の象徴です。

-

誰か・人: 「わたし」に嘘をつき、的外れな言葉で無神経に傷つける、抑圧的な他者の象徴。「世間」や「常識」といった、目に見えない圧力の擬人化とも言えるでしょう。

歌詞の解釈

では、歌詞の一節一節を追いながら、この壮大な変革の物語を深く味わっていきましょう。

序盤:翼を持たぬわたし、空を見上げる無力感

物語は、どこか諦念を帯びた風景から始まります。

いつの間にか大人になっていた「わたし」。見上げた空には、燕が自由に飛び交っている。それを見つめるわたしの「気のない顔」。それは、ただ無関心なのではなく、どうしようもない差に対する諦めと、心の奥底にある羨望が入り混じった、複雑な表情なのでしょう。

「もしもわたしに翼があれば」

この普遍的な願いは、しかし、彼女を悲しみに暮れさせるだけ。願えば願うほど、自分には翼がないという現実を突きつけられる。この時点での「わたし」は、現状を変える力を持たない、無力な存在として描かれています。

だから、最初の「さよーなら100年先でまた会いましょう」という言葉は、どこか頼りなく響きます。あまりに遠い未来を提示することで、目の前の別れの痛みを麻痺させようとしているかのよう。続く「心配しないで」という一言も、相手を気遣うふりをしながら、必死に自分に言い聞かせている…そんな痛々しささえ感じてしまいます。

傷、嘘、そして渇望

事態は、より深刻な様相を呈します。「花が落ちた」という描写は、恋の終わりか、信じていた何かの終焉か。そして、「誰かがわたしに嘘をついた」という、直接的で痛烈な一言。彼女が他者によって深く傷つけられたことが明らかになります。

そんな彼女の目に映るのは、土砂降りの雨の中でも構わずに飛んでいく、あの燕の姿。その姿に、彼女は心の底から叫ぶのです。「その力が欲しかった」と。逆境をものともしない、絶対的な生命力への強い渇望。

その渇望は、最初のコーラスで痛みを伴う行動として爆発します。

恋に落ちては砕け、人と出会っては離れ離れになる。その繰り返しの果てに、口の中に血が滲むほどの心の傷を負う。やり場のない怒りや悔しさは、天に向かって「空に唾を吐く」という、反抗的で虚しい行為へと向かわせます。

それでも、彼女は自分に言い聞かせる。「瞬け」「羽を広げ」「気儘に飛べ」と。まだそれは、憧れの燕の模倣に過ぎないかもしれません。しかし、ここには、ただ悲しむだけだった段階から、どうにかして飛び立とうとする意志の芽生えが確かに感じられます。

地獄の先にこそ「春」を見る(謎2への答え)

物語の潮目が大きく変わるのは、二番からです。

時雨の降る寂しい町を、たった一人で歩いていく「わたし」。誰かと袖が触れ合うことはあっても、そこに心の交流はない。そして、ふと見上げた空には、もう憧れの対象だった燕さえいない。「何も居なかった」。他者に希望を求める段階が、ここで完全に終わったことを示す、決定的なフレーズです。

ここから、「わたし」の反撃が始まります。

したり顔で無神経に触れてくる手、背中を殴りつける的外れな言葉。そんな他者からの無理解な干渉に対し、彼女は明確な拒絶の意志を示します。

そして、この曲の核心とも言える、戦慄するほど力強い宣言が放たれるのです。

「人が宣う地獄の先にこそ わたしは春を見る」

これは、とてつもない転換です。他人が「地獄だ」と決めつけるような逆境、そのどん底の現実を、ただ受け入れるのではない。その絶望のさらに向こうにこそ、自分だけの希望(春)があると、彼女は自らの意志で見出したのです。

この視点の獲得こそ、彼女が「虎」になるための絶対条件でした。

なぜ鳥ではなく、「虎」なのか。ここに謎2の答えがあります。

鳥(燕)は、空を飛んで地上の厄介ごとから逃れられる存在でした。しかし、彼女が選んだのは、逃避ではありません。地上で、この地獄のような現実のただ中で、誰にも媚びず、群れず、己の力だけで気高く生き抜く猛獣、「虎」の道でした。それは、他者の模倣ではない、自分自身の本質的な力による、現実との対峙の宣言なのです。

縄を噛みちぎり、100年先の「あなた」へ(謎3への答え)

虎への変貌を決意した彼女の行動は、具体的かつ破壊的です。ここで出てくる「縄」とは、社会の常識、他人の期待、あるいは「こうあるべきだ」という自分自身の思い込みかもしれません。そのすべてを、彼女は自らの牙で断ち切る。

そして、二度目の「さよーなら」は、一度目とは全く違う響きを持ちます。

「100年先のあなたに会いたい」

「知らねえけれど」という投げやりな言葉は消え、明確な意志を持った願いへと変わっています。

では、この「あなた」とは誰なのか。謎3の答えですが、私は特定の誰か一人に限定する必要はないと考えています。それは、かつて愛し、別れた人かもしれない。地獄を越えた新しい自分として、もう一度対等な立場で会いたい、と。あるいは、全ての苦しみを乗り越えた未来の理想の自分自身かもしれません。そして、この「わたし」にふさわしい、まだ見ぬ運命の相手、という可能性もあります。

重要なのは「100年」という時間スケールです。これは、人の一生を遥かに超える、輪廻転生さえも感じさせる壮大な時間。この世のしがらみや肉体の制約から解放された、魂の次元での約束。だからこそ、「消え失せるなよ」という言葉は、時空を超えて相手の魂に届くことを願う、力強い祈りとなるのです。

「わたし」の誕生、そして真の「さよーなら」(謎1への答え)

最後の最後、この物語は衝撃的な真実を明らかにします。

「生まれた日からわたしでいたんだ 知らなかっただろ」

これこそが、この旅の終着点であり、新たな始まりです。虎になることは、全く別の何かに変身することではなかった。それは、他者の嘘や期待によって塗り込められ、自分自身でさえ気づけなかった、「本来のわたし」に還ることだったのです。

多くの人が、自分らしさを探して苦しみますが、この曲は、自分らしさは探すものではなく、生まれた時からここにあるのだと教えてくれます。Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」が生まれ持った才能による自己肯定を歌うのとは対照的に、この曲は地獄のような経験を経て、後天的に「生まれ持った自分」を発見していく物語と言えるでしょう。

この絶対的な自己肯定に至った今、「さよーならまたいつか!」という言葉は、ついにその真の意味を現します。

これは、過去の無力な自分への決別。わたしを縛り付けた全てのものへの決別。そして、100年先の「あなた」との再会を確信する、希望に満ちた晴れやかな挨拶。

別れ(さよーなら)と再会への希望(またいつか)が、矛盾なく両立する、最強の言葉へと昇華されたのです。これが、謎1への最終的な答えだと、私は考えます。

歌詞のここがピカイチ!:「蓋し虎へ」という変身の表現

自由への憧れや現実からの飛翔は、多くの場合「翼」や「鳥」といったモチーフで描かれます。この曲も、序盤ではそのセオリーに則り「燕」や「翼」が登場します。しかし、最終的に主人公がたどり着く境地が、空を飛ぶ鳥ではなく、地を駆ける「虎」であるという点。ここに米津玄師というアーティストの非凡さが凝縮されています。空へ逃げるのではなく、この地獄のような現実の中で、誰にも屈しない圧倒的な力と孤高の精神で生き抜くという覚悟。この「虎」への変身は、単なる強さへの憧れではなく、自己の本質に目覚め、現実と真っ向から対峙する生き様を見事に描ききっています。

モチーフ解釈:「100年」という時間の意味

この歌詞で印象的に繰り返される「100年」という時間は、物語に圧倒的なスケールと深みを与えています。これは単なる「長い時間」の比喩ではありません。人間の寿命というリミットを超えた、ほぼ永遠とも言える時間軸を持ち込むことで、この物語を個人の一生の出来事から、魂や生命の輪廻をも感じさせる普遍的なレベルへと引き上げています。「100年先でまた会いましょう」という約束は、だからこそ、現世の絶望的な状況を超越する力強い希望となり得るのです。肉体やこの世のしがらみから解放された魂の次元での約束。この壮大な時間設定が、地獄を生きる「わたし」の心の支えとなり、歌詞全体に切なくも美しい奥行きを与えているのです。

他の解釈のパターン

パターン1:夭折した才能への鎮魂歌

この歌の「わたし」を、若くしてその才能を世に示しながらも、周囲の無理解や時代との軋轢の中で志半ばで世を去った、夭折の芸術家の魂として解釈することも可能です。生きている間、彼ら/彼女らは「翼」を欲しながらも自由に羽ばたくことができず、世間の「嘘」や「的外れ」な批評に深く傷つけられました。彼らにとっての「地獄」とは、才能が正当に評価されない現実そのもの。死してなお、その魂は気高い「虎」となり、時を超えて自らの芸術の価値を問い続けます。そして「100年先のあなた」とは、時代を超えて自分の作品の真価を理解してくれる、未来の鑑賞者や研究者のこと。「さよーならまたいつか!」は、無念の現世への別れの言葉であり、自らの作品を通じて未来の誰かと再会することを願う、切実なメッセージとして響いてきます。

パターン2:時代を越える個人の覚醒

この物語を、特定の時代の価値観から脱却し、新しい時代を生きる個人の覚醒の物語として捉えることもできます。「わたし」が囚われていたのは、世間体や集団の調和を重んじ、個性を抑圧するような旧来の価値観(例えば昭和的なもの)。その中では「翼」を願うことしかできませんでした。しかし、人間関係の中で傷つき、「誰かがわたしに嘘をついた」と感じる中で、その価値観への不信感が募ります。「繋がれていた縄」とは、古い常識や同調圧力のこと。それを「噛みちぎり」「虎」となることは、多様性や個の意志が尊重される新しい時代の生き方(例えば令和的なもの)へと、自らシフトしていく決意表明です。「生まれた日からわたしでいたんだ」という発見は、社会が押し付ける役割を脱ぎ捨て、自分だけの本質を生きることへの高らかな肯定。この歌は、窮屈な時代を乗り越え、自分らしく生きようとする全ての人への力強い応援歌として解釈できるでしょう。

歌詞の中で肯定的なニュアンスで使われている単語・否定的なニュアンスで使われている単語のリスト

肯定的

春, 燕, 翼, 飛ぶ, 花, 力, 瞬け, 羽を広げ, 気儘に飛べ, 愛したくて, 貫け, 狙い定め, 虎, あなたに会いたい, わたしでいたんだ

否定的

悲しみ, 気のない顔, 嘘, 土砂降り, 砕けて, 離れ離れ, 血が滲んで, 空に唾を吐く, 知らねえ, しぐるる, 何も居なかった, したり顔, 殴りつける, 的外れ, 地獄, 痛くて, 雨霰, 繋がれていた縄, 消え失せるなよ

単語を連ねたストーリーの再描写

翼のないわたしは嘘に傷つき、血が滲む。

地獄の先に春を見ると決め、縄を噛みちぎり虎となる。

生まれた日からわたしだったと知り、100年先のあなたへ「さよーなら」と告げ飛び立つ。