こんにちは!今回は、椎名林檎さんの「幸福論」の歌詞を解釈します。この歌に込められた、純粋で、あまりにも強い愛の哲学に迫っていきましょう。

今回の謎

この楽曲を聴くたびに、私の頭の中にはいくつかの問いが浮かび上がります。

-

なぜこの曲のタイトルは、個人の感情を超えた、まるで哲学書のような「幸福論」なのでしょうか?

-

この「幸福論」は、なぜ「時の流れと空の色に何も望みはしない」という、ある種の諦めにも似た境地から始まるのでしょうか?

-

そして、この「幸福論」の結論として、なぜ「君が其処に生きているという真実」だけで、人は幸福にたどり着けるのでしょうか?

これらの謎を、歌詞を紐解きながら、私なりに考えていきたいと思います。

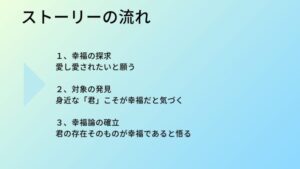

歌詞全体のストーリー要約

この歌詞が描く物語は、壮大な「幸福」というテーマを探求し、一つの答えにたどり着くまでの精神的な旅路です。

物語は、誰もが一度は考える「本当のしあわせ」とは何かという問いから始まります。そして、その答えを「愛し愛されたい」という相互関係の中に見出そうとします(フロー1)。しかし、物語はそこで終わりません。漠然とした願いは、やがて「君」という具体的な存在へと焦点を結び、遠くを探すのではなく、すぐそばにある温もりこそが幸福なのだと気づきます(フロー2)。最終的に、その気づきはさらに純化され、「君」がただそこに存在している、その事実そのものが至上の喜びである、という揺るぎない確信、まさに一つの「論」と呼ぶにふさわしい境地へと至るのです(フロー3)。

ハイレゾ音源と空間オーディオ対応!

Amazon Music Unlimitedでこの曲を聴いてみる

Amazon Prime会員なら追加料金なしで1億曲以上のランダム再生を聞けます。BGMにおすすめです!

Amazon Music Primeはこちらから!

以上PRでした💦

登場人物と、それぞれの行動

-

あたし: この歌の語り手。幸福とは何かを真剣に探し求め、最終的に「君」という存在を無条件に愛し、守り抜くことが自らの幸福であると結論づける。

-

君: 「あたし」が愛する対象。強さだけでなく、隠しがちな弱さも抱えている。素顔で泣いたり笑ったりする、ありのままの人間として描かれる。

歌詞の解釈

それでは、歌詞の世界に深く分け入っていきましょう。この曲が、なぜ今も多くの人の心を掴んで離さないのか、その理由が見えてくるはずです。

幸福探求の始まり

この歌は、非常に普遍的で、根源的な問いから始まります。「本当のしあわせ」とは何か。誰もが人生で一度は、いや、幾度となく自問するこのテーマを、彼女はストレートに投げかけます。そして、その探求の末にたどり着った最初の答えが、他者との関係性の中にありました。

愛し、そして愛されたい。

それは、人間としてあまりに自然な願いです。誰かに認められ、受け入れられ、温もりを分かち合いたいという気持ち。この曲の語り手である「あたし」も、最初はそんな相互的な関係性の中に、幸福の光を見出そうとしていたことがわかります。ここにはまだ、少しだけ「見返り」のようなニュアンス、つまり「愛されること」を期待する気持ちが残っているように感じられます。しかし、物語はここから、驚くべき純度の高まりを見せていくのです。

「君」という存在への絶対的肯定(謎2への答え)

プレコーラス(Bメロ)に入ると、「あたし」の視線は、不特定多数の誰かではなく、「君」というたった一人の存在に、強く、強く注がれます。

ここで歌われるのは、君の素晴らしいところだけではありません。君が持つ強さだけでなく、他者には見せようとしない「隠しがちな弱さ」も、全てを汲み取るのだという決意。これは、相手の上辺だけを愛するのではなく、その存在を丸ごと受け入れるという、深い覚悟の表れです。

そして、サビで提示される「あたし」のスタンスは、圧巻の一言に尽きます。

時の流れや、空の色といった、自分ではどうすることもできない、雄大で抗えないもの。そういったものに対して、何かを期待したり、願ったりはしない。ただ、自分の目の前にいる、素のままで泣き、笑う「君」。その君という存在のためだけに、自分の全エネルギーを燃やすのだ、と。

ここに、**(謎2への答え)**があります。「時の流れと空の色に何も望みはしない」という言葉は、諦めではありません。それは、コントロールできない不確かな未来や運命に幸福を委ねるのではなく、「君」という確かな存在に自分の意志で幸福の基盤を置く、という力強い選択の宣言なのです。自分の力の及ばないものへの期待を捨て去ることで、「君」という一点に全ての情熱を集中させる。その潔さと覚悟が、このフレーズには込められているように思います。

身近にあった幸福と、「哲学」を守るという誓い

2番の歌詞では、幸福のありかについての、さらなる「気づき」が歌われます。

幸福とは、どこか遠くにある特別なものではなく、案外すぐそばにあって、今まで気づかずにいただけだった。まるで幸せの青い鳥のように、外へ外へと探し求めていた視線が、ふと自分の内側、ごく身近な日常に向けられます。

その気づきを象徴するのが、かじかむ指の求めるものが、見慣れたその手だったと知った、という、あまりにも美しい情景描写です。凍えるような孤独や不安(かじかむ指)の中で、本当に求めていた温もりは、いつだってそばにいてくれた君の手(見慣れたその手)だった。この発見は、「あたし」の覚悟を、さらに不動のものへと進化させます。

そして、2番のサビで歌われる決意は、この曲を単なるラブソングの枠組みから大きく飛躍させます。

「あたしは君のメロディーやその 哲学や言叶、全てを 守る为なら少し位 する苦労もいとわないんです」

この部分に、私はいつも心を鷲掴みにされてしまいます。守りたいものが、相手の身体や生活だけでなく、「メロディー」「哲学」「言葉」といった、精神的で、知的な領域にまで及んでいる。これは、相手を一人の人間として最大限に尊敬し、その魂のあり方、生き様そのものを守護しようとする、究極の愛の形ではないでしょうか。ただ寄り添うだけでなく、相手の尊厳を守る盾になるという、強い意志を感じます。

この、相手の精神性までをも守ろうとする献身的な愛は、他のアーティストの楽曲にも通じるものがあります。例えば、失われた大切な人への想いを歌ったMrs. GREEN APPLEの「クスシキ」では、時を超えても相手の存在を肯定し続けようとする強い意志が描かれています。

結論としての「幸福論」(謎1、3への答え)

そして、楽曲はクライマックスへ。最後のサビで、この歌が「幸福論」と題された理由が、鮮やかに解き明かされます。

これまでのフレーズを繰り返しながら、より強い確信を持って言葉が紡がれていきます。「素顔で泣いて笑う君の そのままを愛している故に」。守りたい理由は、君が素晴らしいからでも、何かをしてくれるからでもない。ただ、「君が君のままであること」、その一点に尽きるのだと。無条件の愛の、完璧な表現です。

そして、ついに「あたし」の幸福論は、その核心を提示します。

「君が其処に 生きているという真実だけで 幸福なんです。」

これが、**(謎3への答え)**です。愛する人が、ただ、この世界のどこかで息をして、存在している。その事実以上に尊いことはなく、それだけで自分は満たされ、幸福なのだという境地。これはもはや、恋愛感情という言葉だけでは説明がつかない、生命そのものへの絶対的な肯定であり、祈りにも似た感情です。見返りも、条件も、全てを取り払った先に残る、純粋な愛の結晶。

では、なぜこれが単なる「幸福」ではなく「幸福論」なのでしょうか?**(謎1への答え)**は、まさにこの結論にあります。この歌は、「あたし」個人の特殊な感情を歌っているだけではありません。「幸福とは何か?」という人類の普遍的な問いに対し、「愛する人の存在を、ただそれだけで無条件に肯定し、祝福すること。それこそが幸福の答えである」という、一つの揺るぎない哲学、一つの「論」を打ち立てているのです。だからこそ、この歌は「幸福論」と名付けられるにふさわしい、圧倒的な強度と説得力を持っているのだと、私は解釈します。

この、誰かの存在そのものが「賜物」であるという感覚は、RADWIMPSの「賜物」で歌われる世界観とも深く共鳴します。生命を与えられたことへの感謝と、他者との繋がりの中に人生の意味を見出す視点は、この「幸福論」の根底にあるものと非常に近いと言えるでしょう。

歌詞のここがピカイチ!:「哲学」を守るという表現の独自性

この歌詞の中で、私が特に「ピカイチだ」と感じるのは、やはり「君のメロディーやその哲学や言叶、全てを守る」というフレーズです。一般的なラブソングであれば、「君の笑顔を守りたい」「君の涙を拭いたい」といった、より情緒的、身体的な表現が選ばれがちです。しかし、椎名林檎はあえて「哲学」や「言葉」という、非常に知的で、精神性の高い概念を持ち出しました。

これは、恋愛を単なる感情の交歓として捉えるのではなく、魂と魂の深いレベルでのリスペクトとして描いている証拠です。相手が何を考え、何を信じ、どんな言葉を紡ぐのか。その精神活動の全てを尊び、外部のどんな力からも守り抜こうとする姿勢。それは、相手を偶像化するのではなく、一人の自立した個人として認め、その人らしさの核となる部分を愛していることの、何よりの証明です。この知的な視点こそが、椎名林檎というアーティストの持つ唯一無二の魅力であり、この「幸福論」に深遠な奥行きを与えているのです。

モチーフ解釈:「幸福」の深化

この曲の中心的なモチーフは、言うまでもなく「幸福」です。そして、この歌詞は、「幸福」という概念が「あたし」の中でどのように深化し、純化されていったかの記録でもあります。

-

段階1:相互作用の幸福

最初は「愛し愛されたい」という、他者とのギブアンドテイクの関係の中に幸福が求められます。これは、幸福の入り口として非常に一般的な形です。

-

段階2:気づきの幸福

次に、幸福は遠くにあるものではなく「案外傍にあって気付かずにいた」ものだと発見されます。外に求めていた幸福が、実は自分のすぐそば、日常の中にあったと「気づく」ことで、幸福はより確かな手触りを持つようになります。

-

段階3:存在そのものの幸福

最終的に、幸福は「君が其処に生きているという真実だけ」という、究極の形にまで昇華されます。これは、何かをしてもらったり、何かを得たりする幸福ではありません。相手の存在そのものを、無条件に肯定し、祝福できる心の状態。それが、「あたし」が見つけ出した「幸福論」の結論なのです。

このように、この曲における「幸福」は、受け身で待つものでも、探し出して手に入れるものでもなく、自らの意志で「君」の価値を発見し、それを守ると決意することで能動的に確立される、精神的な境地として描かれているのです。

他の解釈のパターン

この曲は非常に多義的で、聴く人によって様々な解釈が可能です。ここでは、少し視点を変えた解釈を2つ提示してみたいと思います。

解釈1:「君」=ファンやリスナー(アーティストとしての決意表明)

この歌の「君」を、特定の恋人ではなく、「あたし」=アーティスト椎名林檎の音楽を受け止めてくれる「ファン」や「リスナー」と解釈するパターンです。デビュー曲であることを考えると、これは非常に興味深い視点です。この解釈では、歌詞は全く違う意味を帯びてきます。「本当のしあわせ」を音楽の世界に求めたアーティストが、自分の音楽を愛してくれる人々の存在(愛し愛されたい)に気づく。ファンが時に見せる熱狂(強さ)と、その裏にあるかもしれない孤独や繊細さ(隠しがちな弱さ)も全て受け止める。そして、自分の生み出す音楽(メロディー、哲学、言葉)を、ファンと自分のために守り抜くと誓う。そう考えれば、最後の「君が其処に生きているという真実だけで幸福なんです」という言葉は、自分の音楽を聴いてくれる人がこの世界に存在してくれることへの、最大限の感謝と愛の表明と読むことができます。それは、アーティストとしての原点であり、究極のファンソングなのかもしれません。

解釈2:「君」=もう一人の自分(自己肯定の歌)

もう一つは、「君」を「あたし」自身、つまり「もう一人の自分」や「ありのままの自分」と捉える解釈です。外部に幸福を求めていた「あたし」が、自分自身の内面と向き合う物語と読むのです。自分の長所(強さ)も、認めたくない欠点(隠しがちな弱さ)も、全てを自分で受け入れてあげる。素顔で泣いたり笑ったりする、感情豊かな自分そのものを愛してあげる。そして、自分自身の信念(哲学)や表現したいこと(言葉)を、何があっても守り抜くと誓う。この解釈に立つと、「幸福論」は、他者との関係性の歌から、徹底した自己肯定の歌へと変貌します。「君が其処に生きている」とは、つまり「私自身がここに存在している」という事実そのものを祝福すること。誰かに幸せにしてもらうのではなく、自分自身で自分を幸せにするのだという、力強い独立宣言としてこの曲を聴くことができるでしょう。

歌詞の中で肯定的なニュアンスで使われている単語・否定的なニュアンスで使われている単語のリスト

肯定的なニュアンスで使われている単語

しあわせ、愛し愛されたい、強さ、汲んで、素顔、笑う、エナジィ、傍に、見慣れた手、メロディー、哲学、言叶、守る、愛している、守り通します、生きている、真実、幸福

否定的/中立的なニュアンスで使われている単語

隠しがちな弱さ、泣いて、かじかむ指、苦労

単語を連ねたストーリーの再描写

あたしは「幸福」を探し、「愛し愛されたい」と願った。

やがて「君」の「強さ」も「弱さ」も全てを「汲んで」、

その「素顔」と「哲学」を「守る」と決めた。

君が「生きている」という「真実」だけで、あたしは「幸福」なんです。