こんにちは!今回は、BE:FIRSTの「GRIT」の歌詞を解釈します。圧倒的な熱量で駆け上がる彼らが抱く、栄光の裏の葛藤に迫ります。

今回の謎

-

この楽曲のタイトルであり、何度も繰り返される「GRIT」という言葉は、一体何を意味しているのでしょうか?

-

なぜ彼らは、手にしたはずの栄光を「紅く血で染まったグローリー」と表現し、その価値にさえ疑いの目を向けているのでしょうか?

-

歌詞の中で歌われる「流派B」や「ティンバー履いたヒーロー」とは、何を象徴し、彼らのアイデンティティをどう示しているのでしょうか?

歌詞全体のストーリー要約

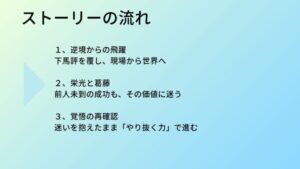

この楽曲は、低い評価から這い上がってきた過去をバネに、世界的な成功を収めるまでの道のりを描いています。しかし、単なるサクセスストーリーではありません。手に入れた栄光に対してさえ疑問を抱くほどの葛藤があり、それでも最終的には自分たちの核となる「GRIT(やり抜く力)」を信じて進むという、強い覚悟が物語られています。

ハイレゾ音源と空間オーディオ対応!

Amazon Music Unlimitedでこの曲を聴いてみる

Amazon Prime会員なら追加料金なしで1億曲以上のランダム再生を聞けます。BGMにおすすめです!

Amazon Music Primeはこちらから!

以上PRでした💦

登場人物と、それぞれの行動

-

登場人物: 「俺等」(BE:FIRST自身を投影した、あるいは彼らの精神性を体現した存在)

-

行動:

-

世間の評価や既存の価値観に反発し、自分たちの道を突き進む。

-

過去の苦難の日々を乗り越え、大きな成功を手にする。

-

しかし、その成功の裏にある犠牲や痛みを自覚し、手にした栄光の真価について自問自答する。

-

最終的に、迷いや葛藤を抱えたままでも、自分たちの信じる「やり抜く力(GRIT)」を胸に、さらに先へと進むことを決意する。

-

歌詞の解釈

この楽曲「GRIT」は、BE:FIRSTというグループのアイデンティティ、その成り立ちと未来への決意表明そのものと言えるでしょう。単に成功を誇示するのではなく、その裏側にある生々しい葛藤まで描き出すことで、彼らの人間的な深みと、揺るぎない信念を浮かび上がらせています。

逆境をバネにする反骨精神

楽曲は、過去を振り返る場面から始まります。しかし、それはノスタルジーではありません。今いる場所はあくまで「通過点」であるという強い意志表示です。

冒頭で歌われる、富や名声には本質的な価値はない、という宣言。これは、彼らが追い求めるものが、世間的な成功の指標とは異なる場所にあることを示唆しています。むしろ、過小評価されること(Underrated)を「大歓迎」とまで言い放つ姿勢には、逆境をエネルギーに変えてきた彼らの強靭なメンタリティが表れています。まさに「現場叩き上げ」という言葉が、彼らの歩んできた道と、そこから得た自信を物語っているのです。

続くパートでは、その「現場」がどのような場所だったかが、より具体的に描かれます。世間から隔離されたような山奥の宿で、海の向こう、つまり世界を見据えていたという情景。これは、彼らが世に出る前の、文字通り雌伏の期間を象徴しているのでしょう。最も低い評価からスタートし、今やドームを超えて世界の主要都市を巡る存在になったという飛躍が、鮮やかな対比で示されています。この成り上がりのストーリーは、聴く者に強烈なカタルシスを与えてくれます。

(謎2への答え)成功の光と影、そして「血染めのグローリー」

しかし、この楽曲が凡百のサクセスストーリーと一線を画すのは、この後の展開です。

プレコーラス部分では、これまでの道のりで、数えきれないほどのピンチを乗り越え、同時に多くのチャンスを逃してきたことが歌われます。成功の裏には、それ以上の失敗や苦労があったのだと。そして、「今掴むべき物はなんだ?」という切実な問いが投げかけられます。この渇望こそが、彼らを突き動かす原動力なのでしょう。

そして、サビでこの楽曲の核心が突きつけられます。

目の前に広がるすべての景色、誰も成し遂げたことのない領域を手中に収めた、と。しかし、その直後に「But I don’t know if it’s…」という疑念の言葉が、何度も繰り返されるのです。

これは一体どういうことでしょうか。

手にした成功は、本当に価値あるものなのか? これが本当に欲しかったものなのか?

その答えは、続くフレーズに隠されています。栄光は「紅く血で染まったグローリー」だと。この表現はあまりに衝撃的です。輝かしいはずの栄光が、血に染まっている。これは、成功に至るまで流してきた汗や涙、払ってきた犠牲、そして精神的な痛みのメタファーに他なりません。

彼らは、成功のきらびやかな側面だけでなく、その裏にある痛みを誰よりも知っている。だからこそ、手放しで喜ぶことができず、その価値を問い直してしまう。この誠実さ、この痛みへの自覚こそが、BE:FIRSTというグループの持つ、ただならぬ凄みなのではないでしょうか。

それでも、彼らは立ち止まりません。サビの最後は「I don’t know but I… I got the GRIT」という言葉で締めくくられます。

わからない。この栄光が本物かどうかなんて、わからない。でも、それでも俺には「GRIT」がある。この「GRIT」こそが、すべての答えであり、彼らを支える唯一絶対の真実なのです。

(謎3への答え)「流派B」が掲げる新たなヒーロー像

楽曲はさらに、彼らのスタンスを明確にしていきます。

わかったような顔で語る評論家たちへの、静かな、しかし確かな侮蔑。彼らは、地に足のついた堅実な道ではなく、常識外れの宇宙船に乗り込み、ブラックホールすら飲み込んでしまうような勢いで進んでいくと宣言します。誰も自分たちを止めることはできない、と。

この圧倒的な自信とスケール感は、彼らが単なるアーティストではなく、新しい時代の価値観を創造する存在であろうとしていることを感じさせます。この感覚は、自分たちの才能を信じて常識を打破していくCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」の精神性にも通じるものがあるかもしれませんね。

そして、ブリッジパートで、彼らのアイデンティティが決定的な言葉で語られます。

「正統派、メジャー、多数派」といった既存の権威。それらに対して、自分たちは「流派B」なのだ、と。この「B」は、もちろん彼らが所属するマネジメント/レーベル「BMSG」のBであり、彼らの音楽的ルーツであるB-BOYのBでもあるでしょう。それは、王道ではないかもしれないが、自分たちだけの確固たるスタイルと哲学を持っているという宣言です。

そして、その姿を「ティンバー履いたヒーロー」と表現します。きらびやかな衣装ではなく、ストリートの象徴であるティンバーランドのブーツを履いたヒーロー。これは、等身大で、現場感覚を忘れず、自分たちの足で立って道を切り拓いていく、新しい時代のヒーロー像の提示です。決して着飾らない、ありのままの姿で世界に挑む。その姿は、多くの若者にとっての希望となり、まさに「ヒーロー」と呼ぶにふさわしいものでしょう。こうした、既存のルールを打ち破り新たな支配を打ち立てようとする強い意志は、INIの「DOMINANCE」にも見られるテーマです。

再び繰り返されるサビと、それに続くアウトロでの「GRIT」の連呼は、もはやマントラ(真言)のようです。迷いも葛藤も、すべてを飲み込んで、ただ「やり抜く力」だけを信じて進んでいく。その覚悟の表明が、聴く者の心を強く打ちます。

歌詞のここがピカイチ!:「成功」の価値を問い直す深淵な視点

この歌詞の最も独自で優れた点は、成功を手にした人間が抱く「葛藤」を、ここまで生々しく、そして誠実に描いたことにあるでしょう。多くの楽曲が成功をゴールとして祝福するのに対し、「GRIT」は成功を「通過点」と断じ、その輝きの中に「血」を見る。この視点の転換が、楽曲に圧倒的な深みを与えています。成功は決して無垢なものではない。それは痛みと犠牲の上に成り立つ、危ういバランスのグローリーなのだと。この真理に踏み込んだからこそ、「GRIT」は単なる応援歌や自己賛美の歌を超えた、普遍的な魂の記録となり得ているのです。

モチーフ解釈:「GRIT」(謎1への答え)

この楽曲を貫く最も重要なモチーフは、タイトルでもある「GRIT」です。

心理学者のアンジェラ・ダックワースによって提唱されたこの概念は、日本語で「やり抜く力」と訳されます。それは、才能やIQ以上に、成功のために重要とされる「情熱」と「粘り強さ」を合わせた能力のことです。

歌詞の中で、彼らは成功を手にしてもなお、その価値に迷います。しかし、その迷いを断ち切る最後の拠り所として「I got the GRIT」と宣言します。これは、彼らにとっての成功の定義が、富や名声、あるいは「グローリー」そのものではなく、「GRITを持って進み続けること」自体にあることを示しています。

結果がどうであれ、たとえその先にあるものが血に染まった栄光であったとしても、自分たちは情熱を持って粘り強く進み続ける。そのプロセスこそが自分たちの本質であり、誇りなのだ、と。迷いや葛藤すらも、この「GRIT」という大きな力の一部として内包してしまう。だからこそ、彼らは強い。「GRIT」は、この歌において、彼らの存在そのものを支える、揺るぎない背骨なのです。

他の解釈のパターン

解釈1:「敵」は世間ではなく「過去と未来の自分」であるという解釈

この楽曲で描かれる対立構造を、「BE:FIRST 対 評論家や世間」と捉えるのではなく、「現在のBE:FIRST 対 過去と未来の自分自身」との戦いとして解釈することも可能です。冒頭の「Throwing back to the days」は、単なる過去の回想ではなく、苦しかった時代の自分への決別と、その頃のハングリー精神を忘れるなという自戒の念が込められているのかもしれません。

そして「血で染まったグローリー」への疑念は、成功によって初心を忘れ、変わってしまうかもしれない「未来の自分」への恐怖心の表れと読むことができます。「地に足はつけない」という言葉も、成功に安住しない、常に浮遊し、挑戦し続ける状態を自らに課している、という内面的な決意表明になります。この解釈では、楽曲全体がよりストイックな自己との対話、内省の歌として響いてくるでしょう。

解釈2:「芸能界」というシステムへの革命宣言という解釈

この歌詞を、BE:FIRSTという一個人の物語としてではなく、彼らを擁する「BMSG」が日本の音楽業界、ひいては芸能界全体に対して突きつけている、一種の革命宣言として捉える解釈も成り立ちます。

この場合、「正統派、メジャー、多数派」は既存の大手プロダクションやメディアが作り上げてきたシステムそのものを指します。それに対して「流派B」は、アーティストファーストを掲げ、旧来の慣習にとらわれない新しい価値観を提示するムーブメントの象徴となります。「Money and fame」に価値はないという宣言は、商業主義に偏りがちな業界への痛烈な批判です。「血で染まったグローリー」という言葉には、既存のシステムの中で多くの才能が消費され、傷ついてきた歴史への言及も含まれているのかもしれません。この解釈に立つと、「GRIT」は単なるグループの決意表明を超え、音楽業界の未来をどう切り拓くかという、より大きなスケールの問題提起の歌として立ち現れてきます。

歌詞の中で肯定的なニュアンスで使われている単語・否定的なニュアンスで使われている単語のリスト

-

肯定的なニュアンスの単語: GRIT, 歓迎, ヒーロー, 成功者, ヒット, グローリー, 前人未到, Amazing, fame, Money

-

否定的なニュアンスの単語: 価値などねぇ, Underrated, 下の下の下, ピンチ, 評論家気取り, 溜め息, Black Hole, 血で染まった

単語を連ねたストーリーの再描写

下の下の下の評価から、ピンチを乗り越え、

前人未到のヒットを掴んだヒーロー。

しかしその血で染まったグローリーに迷いながらも、

俺等はGRITを手に、価値なきfameを超えていく。