こんにちは!今回は、時代を超えて多くの人々の心を潤してきた、竹内まりやさんの名曲「いのちの歌」の歌詞を解釈します。その言葉の奥に眠る、温かなメッセージを一緒に探してみませんか。

今回の謎

この普遍的で心温まる楽曲を深く味わうために、今回は3つの謎を立ててみました。この記事を読み終える頃には、あなたなりの答えが見つかっているかもしれません。

- なぜこの曲のタイトルは、壮大なテーマを「歌」という親密な言葉で表現した「いのちの歌」なのでしょうか?

- 「いのちの歌」というタイトルを踏まえると、歌詞の中で描かれる「本当にだいじなものは隠れて見えない」というフレーズは、具体的に何を指しているのでしょうか?

- 「いのちの歌」が最終的にたどり着く「この命にありがとう」という感謝の言葉は、どのような経験を経て生まれてくるものなのでしょうか?

歌詞全体のストーリー要約

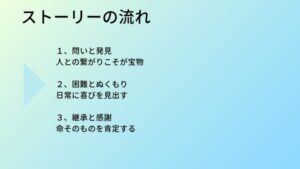

この歌詞が描く物語は、一人の人間が自身の生と向き合い、感謝へと至る壮大な旅路です。その流れを3つのステップで要約します。

物語は、個人的な「問い」から始まります。生きる意味を探す中で、他者との温かい繋がりに「発見」があります。次に、人生の「困難」に直面した時、そばにいる誰かの存在や過去の記憶という「ぬくもり」が支えとなり、何気ない日常にこそ喜びがあることに気づきます。そして最後には、自らの生が過去から未来へと続く大きな流れの一部であると悟り、命の「継承」を意識することで、すべてを包み込む深い「感謝」の境地へと至るのです。

ハイレゾ音源と空間オーディオ対応!

Amazon Music Unlimitedでこの曲を聴いてみる

Amazon Prime会員なら追加料金なしで1億曲以上のランダム再生を聞けます。BGMにおすすめです!

Amazon Music Primeはこちらから!

以上PRでした💦

登場人物と、それぞれの行動

- 語り手(私):人生の意味を自問し、人々との出会いや支えの中で、ささやかな日常の尊さに気づいていく人物。最終的には、自らの生とそれを取り巻くすべてに感謝を捧げます。

- あなた:語り手が最も困難な時に、静かに寄り添い支える重要な存在。共に過去の温かい記憶を分かち合うことで、語り手に安らぎを与えます。

- 愛しい人々:語り手の人生を彩ってきた、家族、友人、先人たち。その存在の記憶が、語り手の心を温める基盤となっています。

歌詞の解釈

それでは、歌詞を一行ずつ、丁寧に読み解いていきましょう。この歌がなぜこれほどまでに、私たちの心の琴線に触れるのか。その秘密に迫ります。

第1部:問いと、あたたかな答えの萌芽

生きる意味を問う心

物語は、非常に哲学的で、普遍的な問いかけから幕を開けます。生きていることの意味を問う、というフレーズ。これは、誰もが人生のどこかの時点で一度は抱くであろう、根源的な問いです。思春期の少年少女が抱く切実な悩みでもあり、人生の半ばで立ち止まった大人がふと呟く独り言でもあります。この問いかけから歌を始めることで、聴き手は一気に自分自身の人生とこの歌を重ね合わせることになります。

しかし、この歌が素晴らしいのは、その問いに対して難解な哲学で答えるのではない点です。問いかけるたびに胸をよぎるのは、理屈や答えではなく、ある「感覚」。それは、これまで出会ってきた愛しい人々の「あたたかさ」です。論理的な解答ではなく、心と体で感じてきた温もりの記憶こそが、その問いへの最初の応答となる。この構成が、この歌の持つ優しさの核をなしているように思います。孤独な思索ではなく、他者との関係性の中にこそ、生きる意味のヒントは隠されているのだと、歌は冒頭で静かに示唆しているのです。

出会いは宝石以上の「宝物」

続くフレーズでは、視点がさらに広がります。この広大な地球の、ほんの片隅で誰かと出会うこと。その確率を考えれば、それはまさしく「奇跡」と呼ぶにふさわしい出来事です。天文学的な確率で成り立つ出会いを、この歌はどんな高価な宝石よりも大切な「宝物」だと断言します。

ここで「宝石」という物質的な価値の象徴と、「宝物」という精神的な価値を持つ言葉を対比させているのが印象的です。宝石は美しいけれど、冷たく硬い。一方、人々との出会いという宝物は、冒頭で示された「あたたかさ」を持っています。この歌が価値を置いているのが、目に見える輝きではなく、心で感じる温もりであることが、ここでも強調されています。

第2部:闇と光、そして共有される記憶

絶望に寄り添う「あなたの影」

人生は、輝かしい出会いばかりではありません。歌は、泣きたい日や絶望に打ちひしがれる日といった、人生の「闇」の部分にも正直に光を当てます。この誠実さが、この歌に深みとリアリティを与えています。綺麗事だけではない、誰もが経験するであろう苦しみや悲しみを肯定してくれるからこそ、私たちはこの歌に救いを感じるのかもしれません。

そして、そんな最も辛い時に現れるのが、「あなた」という存在です。これまで「人々」という複数形で語られていた他者が、ここで初めて特定の個人へと集約されます。その「あなた」が、ただそばにいて寄り添ってくれる。その様子を「あなたの影」と表現している点が、実に秀逸です。

なぜ「あなた」そのものではなく、「影」なのでしょうか。影は、光があって初めて存在します。つまり、「あなた」という光のような存在が確かにあることの証明が「影」なのです。また、影は自己主張をしません。それは、過剰に干渉するのではなく、ただ静かに、気配としてそこにいる、という奥ゆかしくも絶対的な安心感を象徴しているように思えます。ああ、この表現はすごい。言葉にできないほどの優しさが、この一語に凝縮されている。まさに、この歌詞のピカイチな部分だと私は思います。

二人で歌うとき、蘇るぬくもり

孤独な問いかけから始まった物語は、「あなた」という存在を得て、「二人」の物語へと変化します。二人で共に歌うという行為は、心の同調であり、孤独からの解放を意味します。歌声が重なるとき、蘇るのは「ふるさとの夕焼け」の記憶です。

この「ふるさとの夕焼け」は、単なるノスタルジックな風景ではありません。それは、多くの人にとって心の原風景であり、無条件の安心感やアイデンティティの源泉を象徴するものです。オレンジ色の光に包まれた優しいぬくもりの記憶。それを「あなた」と共有することで、個人の記憶は二人の絆となり、今を生きる力を与えてくれるのです。一人で抱えていた問いや悲しみが、共有された温かい記憶によって溶かされていく。そんな浄化のプロセスが、ここには描かれています。

第3部:核心と、その先にあるもの(謎1、2、3への答え)

本当にだいじなものは、日常の中に(謎2への答え)

そして、この歌の核心とも言えるサビのフレーズが歌われます。本当に大切なものは、目には見えない。それは、ささやかすぎる日常の中にこそ隠されている、と。

このメッセージは、サン=テグジュペリの『星の王子さま』の一節を思い起こさせますが、この歌の文脈で改めて考えてみると、その意味はより具体的になります。(謎2への答え)ここで言う「本当にだいじなもの」とは、一体何でしょうか。それは、これまで歌われてきた全てです。愛しい人々のあたたかさ、出会えた奇跡、絶望の日に寄り添ってくれたあなたの存在、そして共に分かち合った記憶のぬくもり。これらはすべて、形がなく、お金で買うこともできません。そして、あまりにも当たり前のように存在するため、普段は意識することすらない「ささやかすぎる日々の中に」溶け込んでいるのです。

私たちはつい、何か特別な出来事の中に幸せや喜びを探しがちです。しかしこの歌は、そうではないと教えてくれます。見過ごしてしまいそうな日常の一コマ一コマにこそ、「かけがえない喜び」は満ちているのだと。この視点の転換こそが、この歌が私たちに与えてくれる最大の贈り物かもしれません。日常の尊さというテーマは、例えば椎名林檎の「幸福論」で歌われる世界観にも通底するものがありますね。

死を超えて、命は続いていく

物語は、個人の人生を超えた、さらに大きな視点へと移っていきます。誰であろうと、いつかはこの星に別れを告げる時が来る。この避けられない「死」という運命を、歌は非常に穏やかな口調で語ります。それは絶望ではなく、自然な摂理としての受容です。

なぜなら、個人の命には終わりがあっても、それで全てが終わるわけではないからです。「命は継がれてゆく」という力強い宣言。ここで歌のスケールは一気に壮大になります。それは、親から子へ、子から孫へと受け継がれる血の繋がりかもしれません。あるいは、誰かが遺した想いや教え、愛情といった無形のものが、次の世代の心に受け継がれていくことの比喩とも解釈できます。自分の存在が、大きな生命の流れの一部であると認識するとき、個人の死への恐怖は和らぎ、未来への希望が生まれるのではないでしょうか。

すべてを肯定する、究極の感謝へ(謎1、3への答え)

そして、物語は感動的なフィナーレを迎えます。それは、感謝の言葉の連なりです。

この世に生を受けたこと。誰かに育ててもらえたこと。数々の人々と出会えたこと。そして、共に笑い合えたこと。自身の人生を構成してきた一つ一つの出来事を、まるで愛おしい宝物を確かめるように、丁寧に拾い上げていきます。そして、それら「そのすべてにありがとう」と、人生を丸ごと肯定するのです。

これは、楽しいことや嬉しいことだけに向けられた感謝ではありません。(謎3への答え)生きる意味を問い、絶望に嘆いた日々があったからこそ、ささやかな日常の喜びが輝いて見えた。人との繋がりの温かさを知り、やがて来る死と、その先に続く命の継承を悟ったからこそ、たどり着ける境地なのです。人生の光も影も、すべてが今の自分を形作るために必要だったのだと受け入れる、深く、静かな全肯定です。

そして、最後の最後に歌われる言葉。それは「この命にありがとう」です。感謝の対象は、もはや他者や出来事ではありません。ただ、ここに在ること。生かされていること。この「命」そのものへと向けられています。これは、最高の自己肯定であり、この歌がたどり着いた最終的な答えなのでしょう。

では、なぜこの壮大な物語が(謎1への答え)「いのちの歌」と名付けられたのでしょうか。それは、この一連の気づきや感謝の物語が、それ自体が一つの「歌」だからです。心の中で奏でられ、時には「あなた」とハミングし、そして次の世代へと歌い継がれていくべき、尊いメロディー。この楽曲そのものが、命の素晴らしさを伝え、継承していく役割を担っている。だからこそ、これ以上ないほどふさわしいタイトルが「いのちの歌」なのだと、私は解釈します。このような、愛によって世界の見え方が変わっていく感覚は、Official髭男dismの「I LOVE・・・・・・」が描いた世界とも響き合うものがあるように感じます。

歌詞のここがピカイチ!:「寄り添うあなたの影」という表現の深さ

改めて、この歌詞の中で特に心を掴まれた表現について触れたいと思います。それは、絶望している時に「寄り添うあなたの影」と歌われる部分です。なぜ実体である「あなた」ではなく、その「影」なのでしょうか。

一つには、先ほども述べたように、光と影の関係が挙げられます。影があるということは、必ずそこに光=あなたの存在があることの証明です。それは絶対的な信頼感を暗示します。もう一つ、これは私の発想ですが、「影」は言葉を発しません。辛い時に多くの言葉は時に無力であり、かえって心を乱すことさえあります。ただ黙って、気配としてそばにいてくれること。その沈黙の優しさ、雄弁な無言の励ましを、「影」という一語で完璧に表現しているのではないでしょうか。さらに、物理的に離れていても、心の中にその人の存在が深く刻まれていれば、それはまるで影のように常に自分に寄り添い、支えとなってくれる。そんな精神的な繋がりまでも表現しているように感じられ、この言葉の奥行きに感嘆せずにはいられないのです。

モチーフ解釈:「ぬくもり」が繋ぐ物語

この歌詞全体を貫く重要なモチーフとして、「ぬくもり」を挙げたいと思います。歌詞の中では「あたたかさ」や「ぬくもり」といった言葉が、物語の重要な節目で登場します。

最初に登場するのは、生きる意味を問うた時に胸をよぎる「人々のあたたかさ」。これは、他者との関係性から生まれる心の温度です。次に、「ふるさとの夕焼けの優しいあのぬくもり」として、過去の記憶、心の原風景として現れます。この歌は、生きる意味という冷たく抽象的になりがちな問いに対して、終始一貫して「ぬくもり」という非常に感覚的で、肌で感じられるような具体的なもので答えようとしているように見えます。

「本当にだいじなもの」は目に見えないけれど、肌や心で「感じる」ことはできる。その代表が「ぬくもり」なのです。このぬくもりを感じ、記憶し、誰かと分かち合うことこそが、ささやかな日常の中に喜びを見出し、最終的に「この命にありがとう」という感謝へと至るための、道しるべとなっているのではないでしょうか。この歌は、頭で理解するのではなく、心で感じる「ぬくもり」の連鎖によって紡がれた、壮大な物語なのです。

他の解釈のパターン

この歌の持つ普遍性は、聴き手の状況によって様々な物語を映し出します。ここでは、少し視点を変えた2つの解釈を提案してみたいと思います。

解釈1:亡き人から遺された「あなた」へのメッセージ

この歌の語り手は、すでにこの世を去った人物(例えば親や祖父母)であり、遺された愛する「あなた」(子や孫)へ向けて語りかけている、と解釈することも可能です。この視点に立つと、歌詞のニュアンスは大きく変化します。「胸をよぎる愛しい人々のあたたかさ」は、先に旅立った仲間たちや、地上で愛した人々への追憶となります。「そんな時そばにいて寄り添うあなたの影」という部分は、物理的にそばにはいられないけれど、魂として、あるいは思い出として、いつもあなたのことを見守っているよ、という温かいメッセージに変わります。そして、「命は継がれてゆく」という言葉は、私の命はあなたの中で確かに生き続けているのだ、という確信と希望の表明となるのです。最後の「ありがとう」は、自分自身の人生への感謝であると同時に、自分の命を継いでくれた「あなた」への深い感謝の言葉として、より一層の感動を呼び起こします。

解釈2:これから生まれる命、あるいは幼い我が子へ贈る歌

もう一つの可能性として、語り手は親(あるいはこれから親になる人)で、「あなた」は我が子である、という解釈です。この場合、この歌は未来の我が子へ贈る、人生の道しるべのような手紙になります。これから人生を歩み始める我が子へ向けて、生きる意味は人との繋がりの中にあること、辛い時も必ずあるけれど、その時は誰かが寄り添ってくれること、そして何気ない日常こそが宝物なのだということを、優しく語りかけているのです。「二人で歌えば」は、親子で歌を口ずさむ微笑ましい光景を思い起こさせます。そして、「生まれてきたこと、育ててもらえたこと」という感謝は、語り手自身が親から受けた愛情を振り返り、今度は自分がそれをこの子に注いでいこうという決意表明にも聞こえます。「この命にありがとう」という言葉は、我が子という新しい命を授かったことへの、至上の喜びと感謝の表現として、胸に迫ります。こうした生命の繋がりや与えられたものへの感謝は、RADWIMPSの「賜物」が描くテーマとも深く共鳴する部分があります。

歌詞の中で肯定的なニュアンスで使われている単語・否定的なニュアンスで使われている単語のリスト

- 肯定的ニュアンスの単語:意味、愛しい、あたたかさ、めぐり会えた、奇跡、宝石、たいせつな宝物、そばにいて、寄り添う、歌えば、懐かしく、よみがえる、ふるさと、夕焼け、優しい、ぬくもり、だいじなもの、ささやか、かけがえない、喜び、継がれてゆく、生まれてきた、育ててもらえた、出会った、笑った、ありがとう、命

- 否定的ニュアンスの単語:泣きたい、絶望、嘆く、隠れて見えない、さよなら

単語を連ねたストーリーの再描写

私の命は、泣きたい日も絶望の日もあった。

けれど、愛しい人々やあなたとの出会いという奇跡、

ささやかな日々の喜びが宝物。

そのすべてにありがとう。