こんにちは!今回は、時代を超えて世界中で愛される坂本九さんの名曲「上を向いて歩こう」の歌詞を、じっくりと読み解いていきたいと思います。

今回の謎

誰もが知るこの名曲ですが、その歌詞を注意深く読むと、いくつかの深い問いが浮かび上がってきます。今回は、以下の3つの謎を解き明かすことを目指して、解釈を進めていきます。

- なぜ、この歌の主人公は「上を向いて歩こう」と、自分に言い聞かせるように歩き続けなければならないのでしょうか?

- 「上を向いて歩こう」というポジティブな行動とは裏腹に、なぜ歌詞の中では「一人ぼっちの夜」という孤独な状況が何度も強調されるのでしょうか?

- 「上を向いて歩こう」と涙をこらえていたはずの主人公が、なぜ最終的には「泣きながら歩く」という一見矛盾した行動をとるに至ったのでしょうか?

歌詞全体のストーリー要約

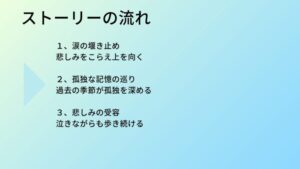

この歌詞が描く物語は、単純な応援歌という枠には収まりきらない、一人の人間の心の軌跡を追ったものです。その流れは、大きく3つのステップで要約できるでしょう。

物語は、涙をこらえるための「涙の堰き止め」から始まります。しかし、上を向くことで視界に入る夜空は、過去の幸せな記憶を呼び覚まし、「孤独な記憶の巡り」へと主人公を誘います。そして、こらえきれなくなった感情と向き合った末に、涙を流しながらも歩き続けるという「悲しみの受容」の境地へとたどり着くのです。

ハイレゾ音源と空間オーディオ対応!

Amazon Music Unlimitedでこの曲を聴いてみる

Amazon Prime会員なら追加料金なしで1億曲以上のランダム再生を聞けます。BGMにおすすめです!

Amazon Music Primeはこちらから!

以上PRでした💦

登場人物と、それぞれの行動

この歌詞に登場するのは、たった一人です。

- 主人公(語り手): 性別も年齢も明かされない、普遍的な「私」。一人ぼっちの夜に、深い悲しみや孤独を抱えながら歩いています。涙をこらえようとしたり、過去を思い出したり、空を見上げて幸せや悲しみのありかに思いを馳せたりと、その行動は内面的な葛藤と静かな決意を映し出しています。

歌詞の解釈

それでは、歌詞を一行ずつ丁寧に追いながら、この歌の奥深い世界に分け入っていきましょう。

涙をこらえるための「上を向く」という行為(Verse 1, 2)

この物語は、あまりにも有名なフレーズから始まります。上を向いて歩く、という行動。しかし、その動機は決してポジティブなものではありません。涙がこぼれ落ちてしまわないように、という切実な理由からです。

これは、物理的な行為であると同時に、強靭な意志の表れです。悲しみに打ちひしがれてうつむくのではなく、顔を上げる。誰かに涙を見せたくないというプライドかもしれませんし、自分自身にさえ弱さを見せたくないという必死の抵抗かもしれません。いずれにせよ、ここにあるのは「悲しみを悟られまい」とする、痛々しいまでの強がりです。

そんな彼の視界に広がるのは、夜空。そして、その夜空は残酷にも過去の記憶を呼び覚まします。最初に思い出されるのは、春の日。春は出会いや始まりを象徴する、暖かく希望に満ちた季節です。それは、かつては「一人ぼっち」ではなかった日々の記憶なのでしょう。続く2番で思い出される夏の日も同様です。生命力に満ち、友人や恋人と過ごしたであろう、きらめくような時間。しかし、それらの暖かく輝かしい記憶は、現在の「一人ぼっちの夜」という冷たく静かな現実との対比によって、かえって主人公の孤独を深く、深くえぐり出すのです。

そして、涙をこらえながら見上げる夜空の星は、涙で「にじんだ星」として映ります。上を向いても、瞳には涙が溜まっている。それを紛らわすかのように星を数えようとしますが、その試みすらも涙によって邪魔をされる。この一行だけで、主人公がどれほどの悲しみを内面に湛えているかが痛いほど伝わってきます。

手の届かない「幸せ」と、寄り添う「悲しみ」(Chorus)(謎1への答え)

サビで歌われるのは、幸せのありかについての思索です。幸せは、雲の上、空の上にある、と。これは、今ここにはない、手の届かない場所にあるものとしての幸せのメタファーです。上を向いて歩く主人公が見上げる、遥か彼方にある理想。それは、いつかたどり着けるかもしれないという微かな希望であると同時に、今は決して手にすることができないという諦念の裏返しでもあります。

ここで少し他の楽曲と比較してみるのも面白いかもしれません。例えば、椎名林檎さんの「幸福論」では、幸福とは「あなたの存在そのもの」であり、すぐそばにあるかけがえのないものとして描かれています。

この曲の主人公が感じる幸せは、それとは対照的に、あまりにも遠い場所にあるのです。

そして、物語が進むと、今度は悲しみのありかについて歌われます。悲しみは、星の影、月の影にひそんでいる、と。これは見事な対比です。幸せが空の「上」、つまり光の側に託されるのに対し、悲しみは星や月の「影」、つまり闇の側に存在するとされます。これは、悲しみが決して消え去るものではない、という真理を突いています。光が強ければ強いほど、影もまた濃くなるように、輝く星や月のすぐそばには、必ず影がある。夜空を見上げるという一つの行為が、手の届かない幸せ(光)と、すぐそばに寄り添う悲しみ(影)の両方を同時に認識させるのです。

ここで、最初の謎である「なぜ上を向いて歩かなければならないのか」という問いへの答えが見えてきます。それは単に涙をこらえるためだけではありませんでした。上を向くことで、主人公は幸せと悲しみの両方がこの世界に厳然として存在することを受け入れ、それらと静かに対峙しているのです。うつむいていては、この光と影の真理に気づくことはできなかったでしょう。

強がりから「受容」へ。涙と共に歩き出す(Verse 3, Bridge, Verse 4)(謎2、謎3への答え)

物語は、ここで大きな転換点を迎えます。これまで涙をこらえていた主人公が、ついにその堰を切るのです。しかし、彼はその場に立ち尽くすのではありません。「泣きながら歩く」のです。

このフレーズこそ、この歌の核心だと私は思います。これは、悲しみに屈した敗北の姿ではありません。むしろ、自らの弱さや悲しみを真正面から受け入れた上で、それでもなお、一歩を踏み出そうとする、人間の最も尊い強さの表れです。強がりの仮面を脱ぎ捨て、ありのままの感情を抱きしめながら、未来へ向かって歩を進める。この瞬間、主人公は一つ大きな成長を遂げたと言えるでしょう。これこそが、3つ目の謎「なぜ『泣きながら歩く』のか」への答えです。

そして、涙と共に思い出すのは秋の日。春、夏と続いた季節の記憶は、実りと同時にもの悲しさや終わりの気配を漂わせる秋へと移ろいます。これは、楽しかった日々の終わりや、失ったものの大きさを象徴しているのかもしれません。季節が巡る描写は、主人公が孤独の中で過ごしてきた時間の長さを静かに物語ります。

そして、歌の最後は、再び「泣きながら歩く」「一人ぼっちの夜」という言葉で締めくくられます。この反復は、彼の悲しみが一夜にして消え去るようなものではないことを示しています。孤独な夜はまだ終わらず、これからも続いていくのかもしれない。しかし、彼の歩みは、歌の冒頭とはまったく意味合いが異なっています。涙を隠すための歩みではなく、涙と共にあることを受け入れた上での、確かな一歩なのです。これが、2つ目の謎「なぜ『一人ぼっちの夜』が繰り返されるのか」への答えに繋がります。孤独な状況は変わらないかもしれない。しかし、その孤独との向き合い方が、主人公の中で確かに変わったのです。この深い余韻こそ、この歌が時代を超えて人々の心を打ち続ける理由なのでしょう。

歌詞のここがピカイチ!:「泣きながら歩く」という究極の肯定

この歌詞の最も独創的で心を打つポイントは、やはり「泣きながら歩く」という表現に集約されるでしょう。世の中の多くの応援歌が「涙を拭いて」「前を向いて笑おう」と歌うのに対し、この歌は涙を肯定します。泣いてもいい、悲しんでいい、しかし歩みを止めるな、と。これは、無理にポジティブになることを強要しない、深く優しい眼差しです。悲しみという感情を無理に消し去ろうとするのではなく、それも自分の一部として抱きしめ、共に生きていく。この成熟した人生観こそが、この歌詞に普遍的な輝きを与えているのです。

モチーフ解釈:「夜」という時間

この歌における重要なモチーフは「夜」です。物語の舞台は、終始「一人ぼっちの夜」に設定されています。夜は、一般的に孤独や不安、悲しみを象徴する時間帯です。日中の喧騒から切り離され、誰もが自分自身の内面と向き合わざるを得なくなる時間。主人公もまた、この夜の静寂の中で、過去の記憶と現在の孤独との間で深く葛藤します。

しかし、この歌における夜は、単にネガティブなだけの空間ではありません。なぜなら、夜には星や月が輝くからです。主人公は上を向くことで、夜空に浮かぶ星や月、そしてその光と影を発見します。夜は、彼が遠い幸せに思いを馳せ、同時にすぐそばにある悲しみの存在を受け入れるための、いわば「聖なる時間」として機能しているのです。もしこの物語の舞台が昼間であったなら、これほど深く内省的な思索には至らなかったでしょう。夜の暗闇こそが、小さな光の尊さと、影の存在を際立たせるのです。

他の解釈のパターン

解釈1:戦後の日本を生きた人々の心情

この歌が発表された1961年という時代背景を考慮すると、また別の解釈が浮かび上がります。これは、戦争によって多くのものを失いながらも、必死で未来を信じて復興への道を歩んだ、戦後の日本を生きる人々の心情を歌ったものではないか、という視点です。失われた穏やかな日々(春、夏、秋の日)を思い出し、涙をこらえながら、あるいは涙と共に、明日を信じて「上を向いて歩こう」と自らを鼓舞した無数の人々の姿が重なります。幸せはまだ遠い「雲の上」にあるかもしれないけれど、いつか必ず手が届くと信じて歩き続けた、一つの時代の精神性を象徴する歌として読むことができるでしょう。この解釈では、「一人ぼっち」は個人的な孤独だけでなく、国家や社会全体が共有していた喪失感や、未来への不安といった、より大きなスケールの孤独感を内包していると捉えられます。

解釈2:かけがえのない人との死別

「一人ぼっちの夜」という言葉をより直接的に捉え、これは大切な人との死別を経験した人物の歌だ、と解釈することも可能です。共に過ごした幸せな季節の記憶は、今は亡き人との思い出。涙がこぼれないように上を向くのは、故人に心配をかけたくないという思いやりかもしれません。「幸せは雲の上に、空の上に」という言葉は、文字通り天国にいる故人への想いと読むことができます。そして「悲しみは星の影に、月の影に」とは、故人が星や月になって見守ってくれている、その輝きの裏側で、この地上に残された自分の悲しみは寄り添うように存在している、という認識の表明です。HYの「366日」が忘れられない人への未練や愛情を歌うように、この曲もまた、喪失の悲しみを抱えながらも、故人を偲び、残された人生を歩み続けようとする決意の歌として、深く胸に響きます。

歌詞の中で肯定的なニュアンスで使われている単語・否定的なニュアンスで使われている単語のリスト

- 肯定的ニュアンスの単語: 上、歩こう、春、夏、秋、幸せ、雲、空、星、月

- 否定的ニュアンスの単語: 涙、こぼれない、一人ぼっち、夜、にじんだ、泣きながら、悲しみ、影

単語を連ねたストーリーの再描写

一人ぼっちの夜、涙をこらえ上を向いて歩く。

春、夏、秋の幸せな記憶が浮かび、悲しみの中、

泣きながらも星と月の影を見つめ、空の上の幸せを想う。